- プレスリリース

【プレスリリース】\100ナノメートル以上の距離でも発生!/プラズモンと分子の長距離相互作用を新発見―化学的安定性と機械的堅牢性を備えた高感度分子検出へ―

<ポイント>

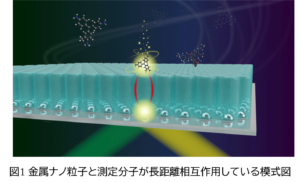

- 金属中のプラズモン※1と分子が100ナノメートル以上離れているにも関わらず強い相互作用が発生する「リモートプラズモニック光増強現象」を発見

- 分子分析やバイオセンシングなどで高感度を実現するために重要なプラズモンと分子の相互作用について、従来は10ナノメートル以下の至近距離でないと発生しないと考えられていた

- ナノスケールにおける光と物質の相互作用に対する新しい知見を提供

- 化学的安定性と機械的堅牢性を兼ね備えた高感度分子検出が可能になることで、将来的には環境汚染物質検出、病理診断や内視鏡を用いた生体内診断など、幅広い産業・医療応用に期待

【報道概要】

大阪大学大学院基礎工学研究科の南川丈夫教授、京都大学の川﨑三津夫特定教授(研究当時)を中心とする、大阪大学、京都大学、京都府立医科大学、徳島大学、ウシオ電機の共同研究グループは、従来の常識を覆す新しい現象「リモートプラズモニック光増強現象」を世界で初めて実証しました。

従来、金属ナノ粒子中に発生する電子の集団振動(プラズモン)と測定分子は、10ナノメートル以下のごく近距離にないと強い相互作用が発生しないと考えられてきました。今回、本研究グループは、金属ナノ粒子の上にシリカ柱状構造を構築することで、金属中のプラズモンと分子が100ナノメートル以上離れているにも関わらず強い相互作用が発生することを発見しました。この長距離分子-プラズモン相互作用を活用することで、分子からの散乱光などを大幅に増強(リモートプラズモニック光増強)し、超高感度な分子検出を可能にします。また、金属と測定分子が直接接触しないため、化学的安定性と機械的堅牢性を兼ね備えた高感度分子検出を実現できます。

本研究成果は、リモートプラズモニック光増強現象という新たな実験的事実に基づいて、ナノスケールにおける光と物質の相互作用に新たな理解をもたらします。また、実用性の観点からも、化学的安定性と機械的堅牢性を兼ね備えた高感度分子検出法という点で、将来的には環境汚染物質検出、病理診断や内視鏡を用いた生体内診断など、幅広い産業・医療応用が期待できます。

本研究成果は科学誌「Light: Science & Applications」オンライン版に、2024年10月28日13時(日本時間)に公開されます。

従来、金属ナノ粒子中に発生する電子の集団振動(プラズモン)と測定分子は、10ナノメートル以下のごく近距離にないと強い相互作用が発生しないと考えられてきました。今回、本研究グループは、金属ナノ粒子の上にシリカ柱状構造を構築することで、金属中のプラズモンと分子が100ナノメートル以上離れているにも関わらず強い相互作用が発生することを発見しました。この長距離分子-プラズモン相互作用を活用することで、分子からの散乱光などを大幅に増強(リモートプラズモニック光増強)し、超高感度な分子検出を可能にします。また、金属と測定分子が直接接触しないため、化学的安定性と機械的堅牢性を兼ね備えた高感度分子検出を実現できます。

本研究成果は、リモートプラズモニック光増強現象という新たな実験的事実に基づいて、ナノスケールにおける光と物質の相互作用に新たな理解をもたらします。また、実用性の観点からも、化学的安定性と機械的堅牢性を兼ね備えた高感度分子検出法という点で、将来的には環境汚染物質検出、病理診断や内視鏡を用いた生体内診断など、幅広い産業・医療応用が期待できます。

本研究成果は科学誌「Light: Science & Applications」オンライン版に、2024年10月28日13時(日本時間)に公開されます。

【用語解説】

※1 プラズモン

プラズモンは、金属中の電子が集団で振動する現象です。特に、銀などの金属ナノ粒子を用いると、光と強く結びつき、その近くにある分子との相互作用を促進します。プラズモンを利用すると、光を効率的に使ったセンサーや新しい光学デバイスを作ることができます。

【pLEDの概要はこちら】

・研究所について

・メンバー

・お問い合わせ